Le logis de Tréjet

Jean Baptiste Vassal

Monsieur Vassal apparaît dans le registre des délibérations du conseil municipal de La Chevrolière, au jour du 3 prairial an 12 (23 mai 1804).

Pierre Béranger, le maire, y recopie soigneusement la déclaration remise par Jean Baptiste Vassal, pour lui et ses consorts propriétaires de Trejet, sur le caractère privatif et réservé aux seuls habitants du village, des landes de Tréjet et du marais d’Herbonne.

Le 8, le maire recopiera une revendication similaire pour le canton de lande appelée le gottas par les habitants du Bourg, de Passay, de La Redollerie et de Laudouet,

faite le 7 prairial sous les seings de ceux qui le sçavent faire et répondent pour les autres (1).

Ce n’est pas la première fois que les habitants requéraient pour le marais et les landes de Tréjet.

Déjà, en 1788, ils avaient chargé René Orieux et Pierre Padiou pour mander leurs droits à l’instar de Monsieur le chanoine de Melient qui, nommé procureur par les habitants de Pont-Saint-Martin,

avait valorisé les marais d’Herbonne situés sur leur paroisse (2).

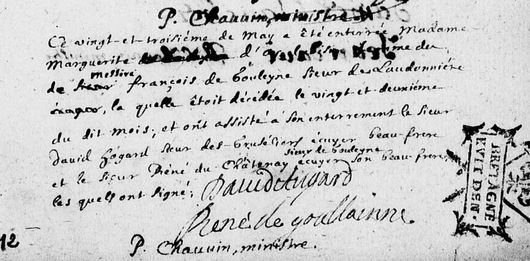

Jean Baptiste Vassal et sa femme Marie Claire Minée sont, en 1804, les propriétaires des terres de la maison de Tréjet.

Ils les ont achetées à Mademoiselle Françoise Elisabeth de Cornulier et à Madame Courson Catherine Gouin de la Forgerie en 1788(3).

Respectivement, leur grand mère et leur grand père étaient la sœur et le frère de Margueritte Gouin, la seconde femme de François de Bradasne, le dernier propriétaire habitant les lieux.

Liens de parenté entre Françoise de Cornulier, Catherine Gouin et François de Bradasne.

Le domaine comprend :

- la maison principale (maison de maître), ménagerie, pressoir, cellier, jardin, vigne, pré, terres labourables, taille en chênes et châtaigniers, logement des métayers, four, grange et autres logements de la métairie, jardin d’icelle,

- le droit de dîme au treize sur le canton de Tréjet partageable par moitié avec le recteur de la paroisse,

- le droit de terrage,

- la rente foncière de 100 livres due sur le moulin de Tréget son distroit, et la pièce nommée brise charrette, arrentés à François Biton farinier et Margueritte L’homelet (4).

Il est dû les rentes foncières annuelles de 22 livres 7 sous 9 deniers à l’église collégiale de Nantes

et 12 livres à l’abbaye de Geneston.

Lors de l’achat, les fermiers sont pour la maison et ses terres Gabriel Padiou, pour la métairie Pierre Guillebaud et Julien Corbeau (5).

Jean Baptiste Vassal est commissaire aux classes de la marine à Nantes.

Il est originaire de Brest où son père François Vassal exerçait la même fonction, tout comme son grand-père Jean Baptiste, écrivain du roy au port de Brest, originaire de Toulon.

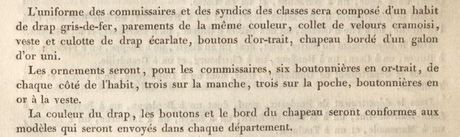

C’est un officier, officier de plume, qui porte l’uniforme.

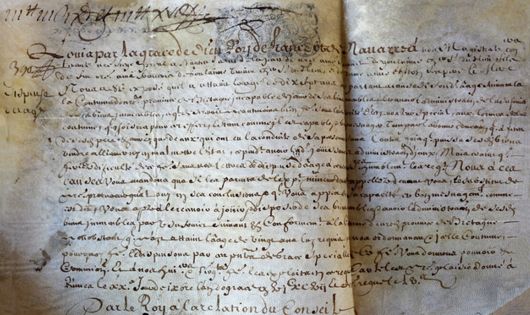

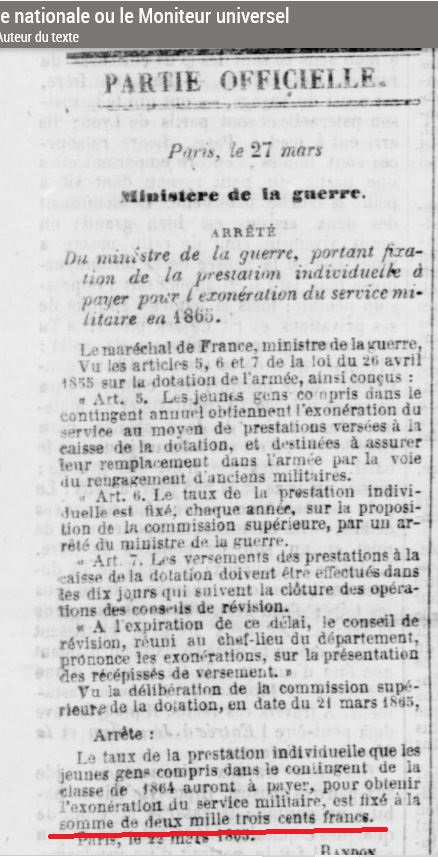

Ordonnances du roi du 27 septembre 1776 concernant la régie et administration générale et particulière des ports et arsenaux de marine.

Il a 2 frères aînés :

Charles aussi commissaire, plus exactement commissaire des colonies, il décédera en 1802 laissant en Haïti une maison et une caféterie.

Jean François, lieutenant des vaisseaux du roy et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint Louis, décédé le 2 juin 1794 (6).

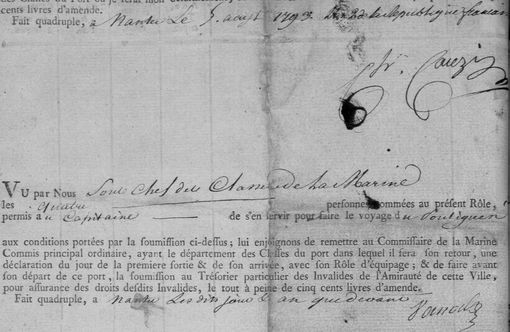

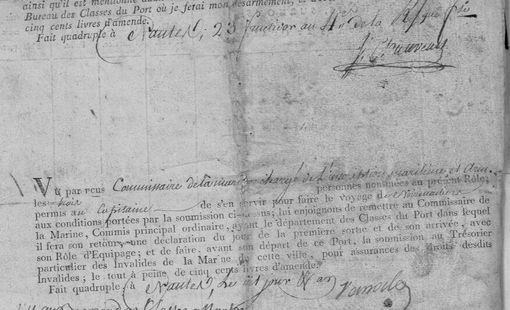

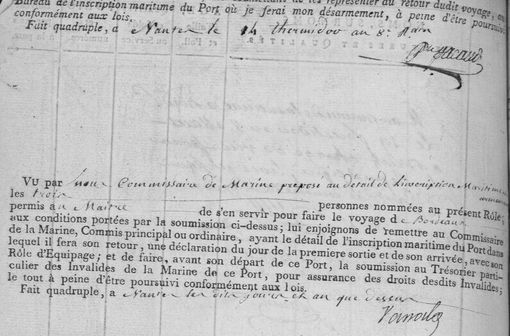

Il a été nommé à Nantes, peut-être en début de l’année 1780, puisque, à partir de cette date (mars 1780), il vise les déclarations de rôles des équipages des navires de cette ville (7).

Il exerce au bureau de la marine situé au n° 1 rue Duguesclin de l’île Feydeau.

L’intitulé de sa fonction évolue :

- commissaire aux classes jusqu’en juin 1792,

- sous chef d’administration 17 novembre 1792,

- sous chef des classes de la marine 5 août 1793,

- commissaire de marine chargé de l’inscription maritime et armement 23 fructidor an 4 (9 sept. 1796),

- commissaire de marine préposé au détail de l’inscription maritime et armement 14 prairial an 8 (3 juin 1800) et 9 vendémiaire an 9 (1 oct 1800).

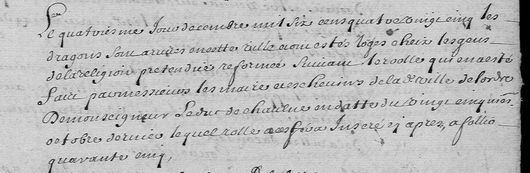

Rôles de bord - Archives départementales de Loire-Atlantique en ligne.

Il n’arrive pas en terre inconnue.

Sa nomination à Nantes doit certainement beaucoup à son oncle maternel, Jean Marie Lampouniant de Chavigny,

qui a occupé à Nantes le poste de commissaire aux classes de la marine et de trésorier aux invalides de la marine jusqu’à son décès le 27 mars 1778.

Jean Marie Lampouniant de Chavigny, il signe Chavigny, s’était marié à Brest avec Marie Gabrielle Gaultier, sœur de Louise, la mère de Jean Baptiste Vassal.

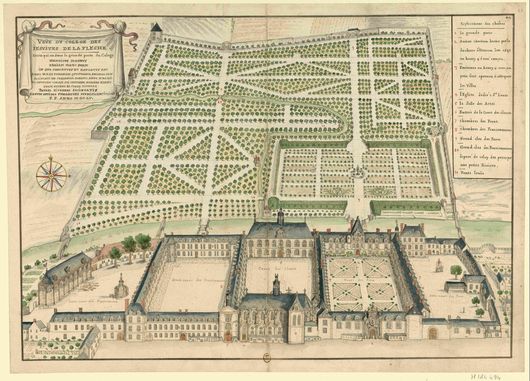

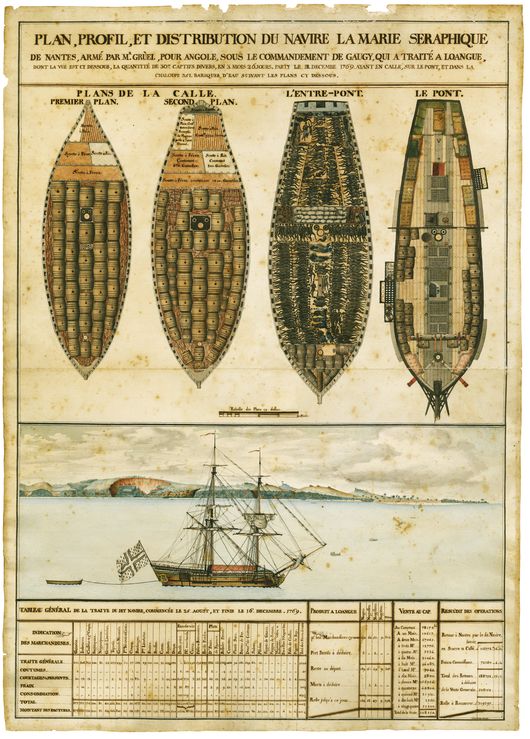

Ils eurent une fille, Marie Séraphique, née au Croisic en 1743 où M. Chavigny exerçait à ses débuts comme commissaire aux classes.

Marie Séraphique Chavigny, elle aussi décédée en 1778, était l’épouse de Barthélémy Jacques Gruel, négociant et armateur nantais (8).

Elle nous est surtout connue à travers les aquarelles du navire négrier baptisé à son prénom par son mari où sont représentés les esclaves entassés dans l’entrepont du brick.

Plan de profil et distribution du navire La Séraphique de Nantes - wikipedia.org.

Les 2 sœurs de Jean Baptiste, Françoise et Marie Guillemette, s’installeront aussi à Nantes.

Célibataires, elles y décéderont en leur demeure rue Félix en juin 1812 et avril 1819.

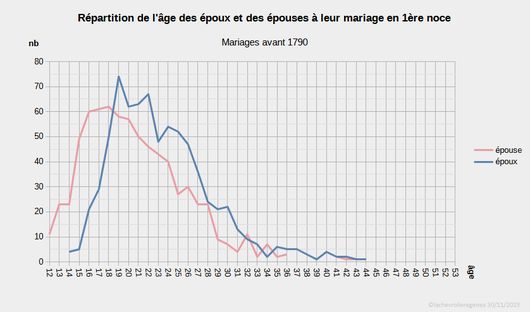

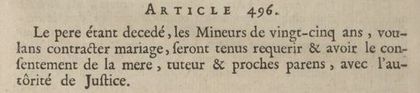

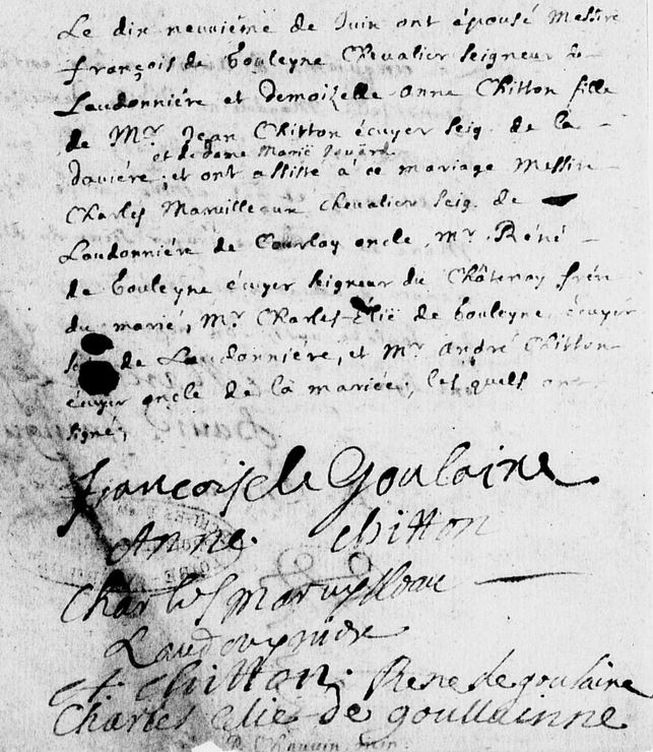

Jean Baptiste Vassal avait épousé le 3 février 1783, à 40 ans, Claire Marguerite Minée, 28 ans, fille du 3e mariage de Julien Minée(9), chirurgien.

Claire est née le 24 août 1755, baptisée le lendemain à St Vincent de Nantes.

Son parrain est Julien, son demi-frère.

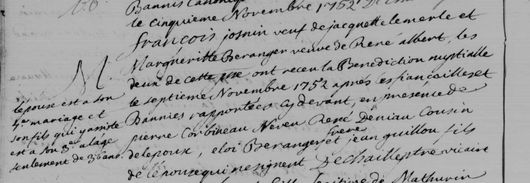

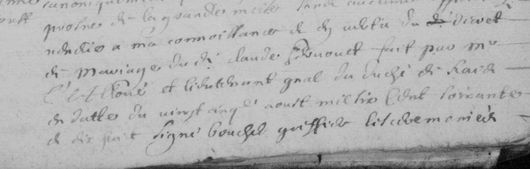

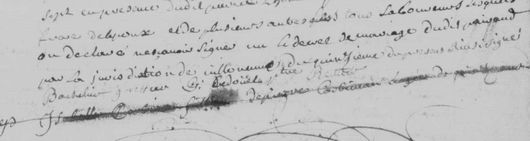

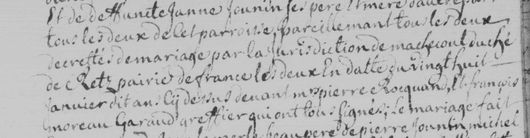

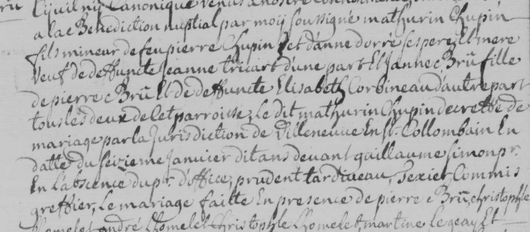

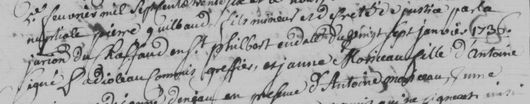

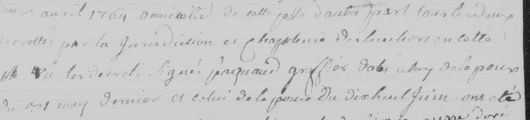

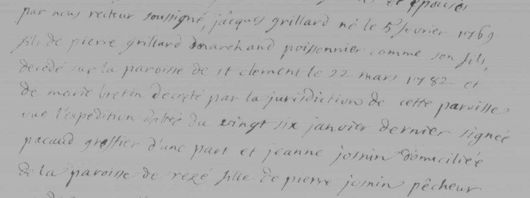

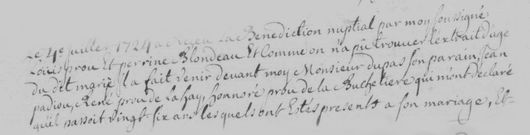

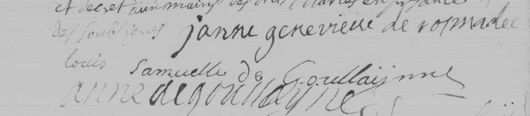

Acte du mariage Vassal-Minée du 3 février 1783.

(AD44 en ligne - Nantes St Clément)

On reconnaît parmi les signatures de l’acte de mariage à Saint Clément (10):

- Claire Margueritte Minée (la mariée),

- Jean Baptiste René Vassal de Kerioual (le marié qui essaye la particule),

- Coustard de Massi,

- Barthélemy Jacques Gruel,

- Marie Gabrielle Gaultier, veuve Chavigny,

- Renée Brée veuve Lenoir (la mère de Françoise Lenoir),

- Ursule Marchand et son mari Anne Pierre Coustard de Massy,

- Françoise Lenoir et son mari Antoine Marcorelle (négociant à la Fosse).

Au moment de l’achat du logis de Tréjet, ils ont deux filles :

Claire (née le 27 juin 1785) dont le parrain, son oncle, Jean François Vassal absent est représenté par Barthélémy Gruel.

Marie Julienne (ondoyée le 31 mars 1788). Le parrain à son baptême, le 11 juin 1791, Julien Minée, l’oncle de l’enfant et parrain de la mère, sera le premier évêque constitutionnel de Nantes.

Suivront Jean Baptiste (28 juillet 1790), parrain Monsieur Antoine Marcorelles parent par alliance de l'enfant, marraine demoiselle Marie Gruel nièce bretonne du père de l'enfant

et Virginie Marie (15 août 1792), parrain Jean Jacques Gruel, capitaine de navire, fils de Barthélémy Jacques Gruel.

Ils habitent vis à vis le cours des états, c.-à-d. en face du Cours Saint Pierre, et, en 1791, au n° 13 rue Félix (11).

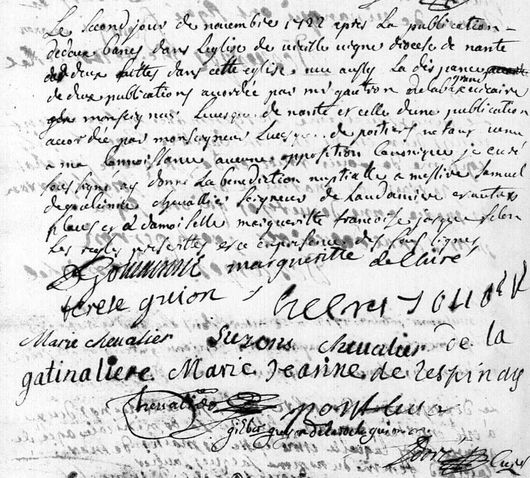

Après la prise de possession du domaine acheté (mars 1789), M. Vassal lance des travaux d’aménagement d’un parc aux abords de la demeure : tracé de plusieurs allées avec plantation de fruitiers, création d’un plan d’eau rectangulaire.

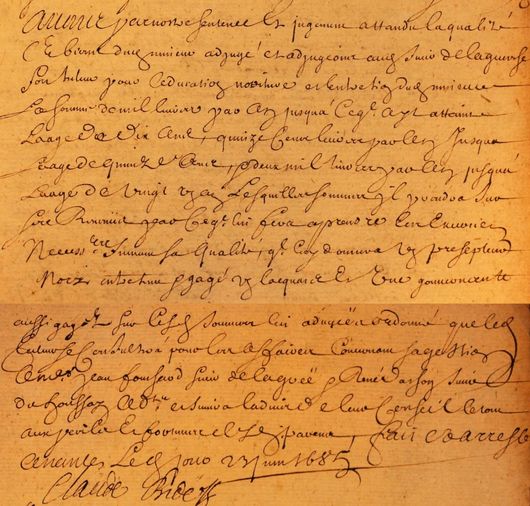

Extrait du bail de ferme passé par M. Vassal à Gabriel Padiou (12).

Néanmoins sous les exceptions et réserves qui suivent ne feront point partie des objets compris au présent bail, et sont au contraire, exceptés et réservés par le bailleur.

- 1° Le canton de terre situé au bout de l’avenue, ci-devant en verger, et qu’il vient de faire planter en ormeaux.

- 2° Un autre canton de terre, au coin du jardin de la métairie et de l’autre côté du premier, chemin entre deux de même grandeur que celui ci-dessus au moyen de ce qu’il prendre dans la prairie le terrain nécessaire pour le rendre parallèle au premier, lesquels deux cantons de terre il sera tenu de faire clore de fossés les arbres qu’il a fait et fera planter sur iceux défensable aux bestiaux.

- 3° L’allée qu’il a fait faire, qui conduit à la pièce d’eau, ladite allée plantée en pruniers et cerisiers.

- 4° Une seconde allée plantée en poirier qui descend de la pièce d’eau à rendre au fossé du Chatelier

- 5° Trois autres allées qui ne sont pas encore faite mais seulement plantées d’arbres fruitiers, savoir, celle parallèle à la première qui conduit qui conduit à la pièce d’eau, une seconde qui traverse la pièce de terre labourable jusqu’au fossé de la pièce du Coin de l’ouche, et la troisième qui conduit de la maison au Chatellier, ainsi que tous les fruits des arbres des dites allées, foins et herbes d’icelles.

- 6° La pièce d’eau qu’il a fait faire dans la prairie et le poison d’icelle.

- 7° Enfin, s’il juge à propos de bâtir pour se loger, le terrain qui sera nécessaire pour faire tant sa maison et ménagerie, que son jardin ; lequel terrain il prendra dans le clos de vigne et à l’entrée d’icelui, du côté de la cour et des logements actuels.

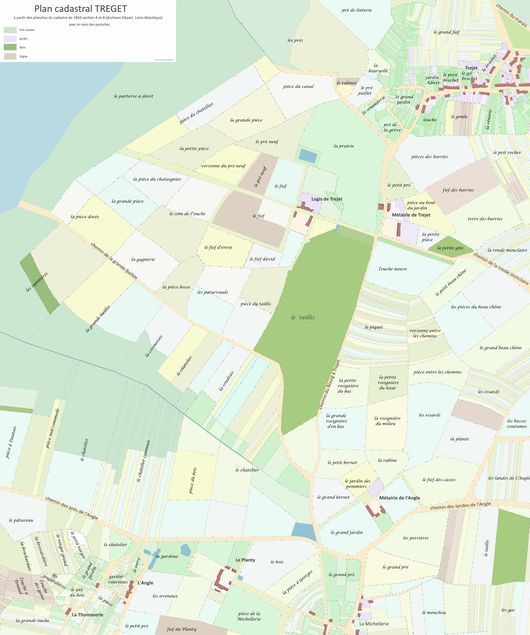

Si le cadastre de 1844 montre encore le parc avec ses allées et l’étang rectangulaire, sur sa mise à jour de 1948, il ne reste plus que la grande avenue allant à la rivière et l’étang.

Plans d'après la planche B9 des cadastres de La Chevrolière de 1844 et de 1948.

(AD44 en ligne - Cadastre de La Chevroliere)

En effet, le parc fut remanié lors la construction en 1890 du manoir que nous connaissons actuellement et la démolition de l’ancienne maison de maître et de ses annexes.

Par des échanges de terres et des achats, M. Vassal a uniformisé le domaine en un seul tenant.

Commencés en 1790, interrompus par les événements de Vendée, ils reprendront en 1797 :

- 7 novembre 1790. Échange fait entre le Sieur Vassal et dame Vassal commissaire de la marine et Jean Blineau et femme et autres.

- 4 germinal an 5 (24 mars 1797). Vente par Hervé, son fils et sa fille au citoyen Vassal.

- 4 germinal en 5. Vente Julien Cormerais et femme au citoyen Vassal.

- 26 prairial an 5 (14 juin 1797). Vente par la Vve Bachelier au citoyen Vassal.

- 19 thermidor an 5 (31 juillet 1797). Échange entre le citoyen Vassal et Corbeau et femme.

- 6 germinal an 6 (26 mars 1798). Échange entre le commissaire Vassal et François Quillaud.

- 25 germinal an 7 (14 avril 1799). Vente par Pierre Hervé père, Jeanne Hervé sa fille demeurant commune de La Chevrollière et Pierre Hervé fils demeurant commune de St Philbert de Grand Lieu au citoyen Vassal demeurant à Nantes rue Félix de morceau de terre en la commune de la Chevrollière moyennant 200 F.

- 7 Floréal an 7 (26 avril 1799). Échange entre le citoyen Jean Baptiste Vassal demeurant à Nantes rue Félix et le citoyen Jean Coêlier agriculteur demeurant commune de St Philbert de Grand Lieu de terrains évalués à la somme de 15 francs.

- 15 floréal an 7 (4 mai 1799). Échange entre le citoyen Jean Baptiste Vassal et le citoyen Pierre Quillaud agriculteur demeurant commune de La Chevrollière de terrain évalué à 15 F.

- 5 fructidor an 8 (23 août 1800). Vente par le citoyen Vaillant et son épouse au citoyen Vassal pour 450 F.

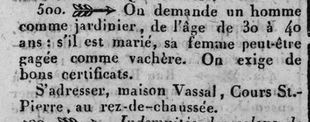

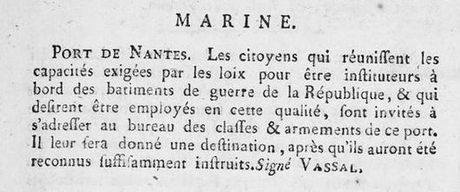

Entre temps lui, le commissaire de marine préposé au détail de l’inscription marine et armement, fera passer cette annonce énigmatique relative au recrutement à bord des bâtiments de guerre d'instituteurs (instructeurs ?).

Feuille nantaise du 8 mai 1795.

En 1802, il est pensionné "ex-commissaire de Marine" lorsqu’il donne procuration avec ses sœurs, Françoise et Marie Guillemette, au citoyen Guenveur habitant au môle Saint Nicolas pour éliger la succession du feu Charles Vassal son frère commissaire de Marine au môle St Nicolas(13).

En 1804 et 1805, on retrouve dans les registres de La Chevrolière, Jean Baptiste Vassal, le fils, présent et signant à la déclaration de naissance de Julie Guilet fille d'André et Sophie Clouet (11 prairial an 12)

et de Sophie Coeslier fille de Mathurin et Marie Doré (28 fructidor an 13), les 2 couples respectivement fermier au Logis de Trejet et à la métairie de Trejet.

L'âge de Jean Baptiste dans les déclarations est erroné "rentier âgé de 21 ans" et "rentier âgé de 25 ans", il n'a que 14 et 15 ans.

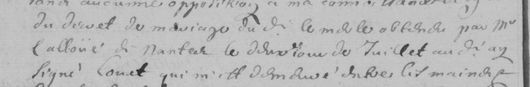

Sa fille Marie Julienne épouse Augustin Aimé de la Rochefoucauld Bayers le 20 septembre 1813.

Le couple demeure les premières années rue Félix, leurs enfants y naissent.

Ils séjournent au manoir de Bayers (proche de La Lardière), commune de Saint Jean de Corcoué (14).

Au Mans, son fils Jean-Baptiste se marie le 22 novembre 1819 avec Marie Caroline Orry(15).

Le 22 novembre 1822, Jean Baptiste Vassal, époux Claire Minée, décède dans sa demeure rue Félix.

Sa dernière fille Virgnie épouse à Nantes Henry Arnous le 25 janvier 1823.

"Henri Arnous, capitaine de long cours demeurant rue Félix numéro 11 à Nantes" est présent et témoin le 24 septembre 1824 à La Chevrolière au double mariage des enfants de Mathurin Coeslier et Marie Doré, Jeanne et Jacques.

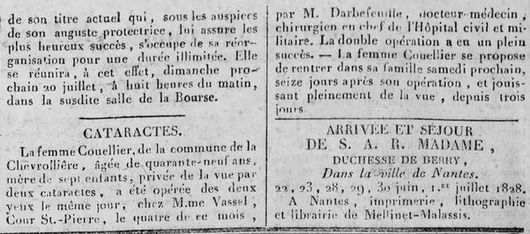

Pour la petite histoire, la duchesse de Berry dans son périple clandestin de Marseille à Nantes est passée par le Logis de Trejet début juin 1832(16).

Claire Minée décède à 84 ans, au n°12 rue Félix, le 15 mars 1840.